Oleh : Nurul Jannah*)

Ketika Sungai Berbicara dalam Bahasa Hati

“Alam tidak pernah membalas dengan amarah. Ia hanya menunggu manusia belajar kembali mencintai.”

Fajar yang Membuka Hati

Pagi di Kalimantan Selatan datang dengan kelembutan yang sukar diterjemahkan. Langit Martapura berwarna tembaga muda, memantulkan cahaya seperti doa yang baru terucap. Kabut tipis menari di atas air, dan azan subuh dari surau kecil menembus udara, berpadu dengan aroma pisang dan tanah basah.

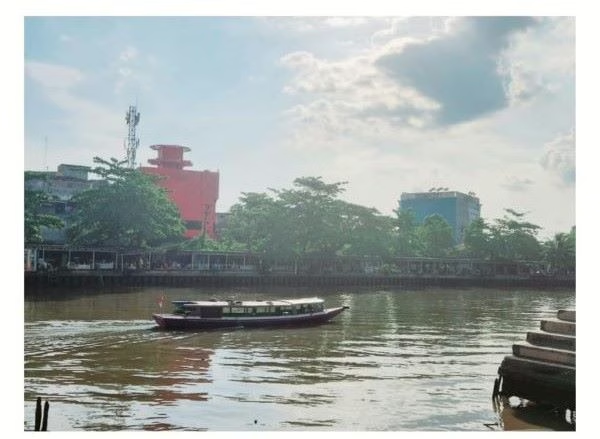

Aku menatap aliran sungai yang mengalir pelan tapi pasti, seperti cinta yang tak pernah menuntut balasan. Di dalamnya ada doa, kehidupan, dan kesetiaan yang terus berdenyut.

Lelaki Penjaga Sungai

Di tepian Martapura, seorang lelaki tua berdiri di antara bayangan pohon dan aroma lumpur. Kulitnya legam oleh matahari, matanya jernih seperti air yang belum tercemar. Ia tengah menata polybag berisi bibit pohon ulin: warisan dari hutan yang dulu gagah berdiri.

“Untuk apa pohon-pohon itu, Pak?” tanyaku pelan.

Ia menoleh dan tersenyum, menampakkan gigi yang mulai ompong.

“Untuk menambal luka sungai ini, Nak. Dulu di sini rimbun sekali. Sekarang akar-akar kehilangan tanah tempat berpijak.”

Setiap katanya seperti mantera, tiap napasnya seperti doa yang tak sempat ditulis. Ia tidak mengeluh, ia sedang mengingatkan; sungai tidak butuh belas kasihan, ia hanya menunggu kesetiaan manusia.

Bocah dan Pohon Harapan

Tak jauh dari situ, seorang bocah kecil berlari membawa gelas plastik berisi air sungai yang keruh.

“Kakek, airnya belum jernih. Tapi nanti kalau hujan turun, kita tanam pohonnya, ya?” katanya riang.

Aku menatap bocah itu; tangannya kecil, tapi hatinya besar. Ia memeluk polybag seolah sedang memeluk masa depan.

Kakeknya menatap lembut, “Kalau manusia berhenti berterima kasih, air pun ikut sedih.”

Aku terdiam. Kata-kata itu menusuk seperti wahyu kecil di tepian sungai. Di antara riak dan bayangan pepohonan, aku mendengar bisikan halus.

“Aku tidak marah, aku hanya rindu. Rindu pada manusia yang dulu menimba air dengan doa, bukan dengan keserakahan.”

Zikir Alam di Martapura

Menjelang siang, aku berjalan menyusuri dermaga kecil tempat ibu-ibu Banjar menimba air sambil bercanda. Mereka tertawa, bergurau, tapi di balik tawa itu ada zikir yang diam-diam mengalir: rasa syukur yang tak diucapkan lewat lisan, tapi dihidupkan lewat tangan yang bekerja dengan cinta.

“Air ini sudah seperti keluarga, Nak,” kata seorang ibu.

“Kalau keruh, hati kami ikut gelisah.”

Betapa bijak dan dalam makna kalimat itu. Mereka mungkin tak mengenal istilah resiliensi ekologis, namun mereka hidup di dalamnya. Bagi mereka, sungai bukan semata sumber air: melainkan sumber jiwa.

Kearifan yang Perlahan Menghilang

Aku berhenti di dekat papan bertuliskan:

“Dilarang Buang Sampah ke Sungai.”

Namun di bawahnya, plastik, botol, dan sisa makanan mengapung tanpa malu. Sebuah ironi yang diam-diam berteriak.

Kakek tadi berbisik, “Dulu orang Banjar percaya sungai punya penjaga. Kalau kita buang sampah sembarangan, airnya bisa marah.”

Kini mitos itu dianggap dongeng, padahal di dalamnya hidup kearifan yang tak ternilai. Ketika mitos mati, kesadaran pun ikut tenggelam.

Dialog dengan Air

Sore turun perlahan. Langit memudar, angin membawa aroma debu dan tanah kering.

Aku duduk di tepi sungai, menunduk, menyentuh airnya yang dingin.

“Apakah kau masih mencintai kami?” bisikku.

Air tak menjawab, hanya beriak lembut. Tapi dalam diamnya, aku mendengar jelas suaranya.

“Aku tak pernah berhenti mencintai manusia. Aku hanya menunggu mereka berhenti melukaiku.”

Sungai tetap mengalir tanpa dendam, memberi kehidupan bahkan kepada mereka yang melupakannya. Itulah cinta sejati: memberi tanpa pamrih, mengalir tanpa henti.

Doa yang Mengalir

Malam turun perlahan. Lampu-lampu di tepian sungai menyala seperti bintang yang jatuh ke bumi. Aku menulis di buku kecilku.

“Menjaga bumi bukan tugas, melainkan pengakuan cinta. Barang siapa mencintai bumi, ia telah mencintai Penciptanya.”

Aku berjanji, setiap tulisan, setiap riset, setiap audit lingkungan yang kutuntaskan, harus menjadi bagian dari zikir ini. Karena bumi tidak butuh pembela yang pandai bicara, ia butuh manusia yang sungguh mencintai.

“Bagiku, menulis tentang alam adalah cara berzikir dengan pena.”

Doa Sungai yang Tak Pernah Lelah

Di tepian Martapura, kulihat bumi belajar sabar dari air. Ia mengalir meski disakiti, memberi meski dilupakan.

“Suatu hari nanti, manusia akan kembali ke sungai, bukan untuk mencuci pakaian, tapi untuk mencuci nurani.”

Dan saat itu tiba, bumi akan tersenyum kembali. Karena akhirnya, kita pulang dengan cinta.

Refleksi Diri untuk Cinta yang Nyata

Hargai air sebagai amanah spiritual. Setiap tetes adalah anugerah, bukan sekadar utilitas. Jadikan air sebagai pengingat agar hati tetap jernih.

Hidupkan kembali kearifan lokal. Cerita rakyat, pantangan, dan nilai tradisional adalah etika ekologis yang harus diwariskan dalam perilaku dan pendidikan.

Tanam pohon dengan hati. Bukan semata menjalankan program, tetapi niat suci untuk menambal luka bumi. Setiap akar yang tumbuh adalah doa yang dijawab.

Jadikan profesi sebagai ibadah lingkungan. Apapun profesi kita; peneliti, guru, pelaku usaha, semua dapat menjadi penjaga bumi jika dijalankan dengan niat melestarikan.

Sebab bagi seorang pecinta lingkungan sejati, setiap langkah di bumi adalah doa, setiap napas adalah syukur, dan setiap tulisan adalah zikir yang mengalir di antara daun dan air.🌹❤🔥🎀

Banjarbaru, 11 Oktober 2025

Nurul Jannah adalah seorang dosen lingkungan di IPB University, lulusan doktor lingkungan dari Hiroshima University, penulis produktif dan penggerak literasi